三国志【蜀の五虎大将】に数えられたのは5人ではなかった!? 関羽、張飛、趙雲に並ぶものたち・・・

ここからはじめる! 三国志入門 第116回

今回は、小説『三国志演義』第73回で述べられる「五虎大将」(ごこたいしょう)のことを紹介しよう。「五虎将」や「五虎大将軍」とも呼ばれるが、その名を聞けばだれもが畏怖した、蜀漢(劉備軍)の誇る名将ファイブ(五人衆)のことである。

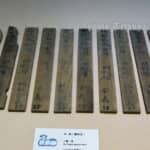

四川省の富楽山公園にある「五虎上将」像。中国では「大将」ではなく「上将」と表記されることがある。撮影:上永 哲矢

建安24年(219)、劉備は曹操軍をやぶって漢中(かんちゅう)から追い、「漢中王」を名乗った。息子の劉禅を世子に、許靖(きょせい)、法正を補佐役とし、諸葛亮(孔明)を軍師として軍事を統括させる。

武官の長として、関羽・張飛・趙雲・黄忠・馬超を「五虎大将」に任命。そして魏延(ぎえん)に漢中の太守を命じた。ほかにも大勢の功臣・忠臣がいたなか、ここに挙げられた文武9人の者はまさに指折り、えらばれし精鋭どもだ。

だが、この人選には少々問題があったらしい。「張飛は弟だし、趙雲とも長いから弟みたいなもの。馬超は名門だから我慢できるが、老兵の黄忠がわしと同列とは納得いかん!」と、それを伝え聞いた関羽が、駄々をこねた。

使者の費詩(ひし)が「まあまあ雲長さん。漢中王と将軍は一心同体。位の上下にこだわってはいけませんよ」などとなだめ、やっと納得して怒りを収める。その10年ほど前、関羽は黄忠と一騎討ちで互角に勝負し、武勇を認めあったはずだが・・・もう忘れたのか、なかったことになったのか。ちょっと腑に落ちない。

「五虎大将」は正史に基づいて設定されていた

さて、この「五虎大将」、じつは正史『三国志』には記されず、存在しない架空の称号である。そう聞くとガッカリされる方もおられるかもしれないが、元ネタは、ちゃんと正史に書かれている。

三国時代・蜀の主要人物出身地。当時の勢力の多くにいえるが、蜀漢は大陸中から集まった人々によってつくられた「他民族」国家だった。※地図制作:ミヤイン/中国歴史地図集 第二冊より

同じ219年のタイミングで、劉備は関羽を筆頭の前将軍、張飛を右将軍、馬超を左将軍、黄忠を後将軍と4人を「前後左右」の将に任命。趙雲はややランクが落ちて、翊軍(よくぐん)将軍に落ちつき、魏延は鎮遠将軍・漢中太守となった。

だが、このとき諸葛亮が「張飛と馬超はともかく、名声の劣る黄忠を同列にしては、関羽はよろこびませんよ」と心配する(黄忠伝)。劉備は「ちゃんと説明するから大丈夫」と、費詩を使者にやったところ、はたして関羽は「大の男が老兵と同列にされてたまるか!」と立腹。費詩がとりなして解決するのが、先の小説の元ネタ(史実)である。

それ以外にも馬超が劉備に降伏したと聞いた関羽は、諸葛亮に手紙をやって「馬超の能力は誰と比較できる?」と聞いたほどだった。「張飛といい勝負ですが、ヒゲ殿(関羽)には及びません」と諸葛亮が持ち上げた手紙を、関羽は上機嫌で見せびらかした(関羽伝)。プライドの高さゆえの関羽の「困ったちゃん」ぶりは、正史も演義も同じなのだ。

ともあれ、正史には「五虎大将」の名前は出てこないにせよ、「関張馬黄趙」の伝が1巻にまとめられるなど、その特筆ぶりから別格視されてきたことになろう。

- 1

- 2